本期着重对电子洁净室(区)要求及检测方法进行详细阐述。

国家住房和城乡建设部联合国家质量监督检验检疫总局于2008年12月15日发布电子工业洁净厂房设计规范,并于2009年07月01日实施。为在电子工业洁净厂房设计中,做到技术先进、经济适用、安全可靠、节约资源、降低能耗、确保质量,并符合劳动卫生和环境保护的要求制定本规范。本规范适用于新建、扩建和改建的电子工业洁净厂房设计。

1、生产环境设计的要求

1.1洁净室(区)的空气洁净度等级应按现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定执行。

1.2各种电子产品生产环境的空气洁净度等级所处状态(空态、静态、动态)应与业主协商确定。

1.3各种电子产品生产环境的空气洁净度应根据生产工艺确定,无要求时,可按本规范附录A确定

1.4洁净室(区)的温度和相对湿度应按表1确定。

房间类型 | 温度,℃ | 相对湿度,% | ||

冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | |

生产工艺有要求的洁净室 | 按具体生产工艺要求确定 | |||

生产工艺无要求的洁净室 | ≤22 | 24 | 30~50 | 40~70 |

人员净化及生活用室 | ~18 | ~28 | —— | —— |

1.5单向流和混合流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。

2.1洁净厂房的位置选择和总平面布置

2.1.1洁净厂房位置的选择,应根据下列要求经技术经济比较后确定∶

2.1.2应布置在大气含尘和有害气体或化学污染物浓度较低、自然环境较好的区域;

2.1.3应远离铁路,码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体或化学污染物的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰或强电磁场的区域。不能远离严重空气污染源时,则应位于全年最小频率风向下风侧;

2.1.4在厂区内应布置在环境清洁、污染物少、人流和物流不穿越或少穿越的地段。

2.1.5洁净厂房净化空调系统的新风口与城市交通干道之间的距离(相邻侧边沿)宜大于50m。当洁净厂房与交通干道之间没有城市绿化带时,可根据具体条件适当减少,但不得小于25m。

2.1.6对于有微振控制要求的洁净厂房的位置选择,应实际测定周围现有振源和模拟振源的影响,并应与容许振动值比较分析后确定。

2.1.7厂区总平面布置时,应按洁净生产、非洁净生产、辅助生产、公用动力系统和办公、生活等功能区合理布局。洁净厂房宜根据电子产品生产工艺特点和各种功能区的要求,按组合式、大体量的综合性厂房布置。

2.1.8清净厂房周围及其周边的道路面层,应选用整体性能好、发尘少的材料。

2.1.9洁净厂房周围应进行绿化,但不宜种植对生产环境和产品质量有影响的植物。

2.1.10洁净厂房宜设置环形消防车道,若有困难时可沿厂房的两长边侧设消防车道。消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

2.2洁净室型式

2.2.1洁净室可根据电子产品生产工艺特点、空气洁净度等级和布置要求分为隧道式、开放式和微环境等,也可按气流流型分为单向流洁净室、非单向流洁净室和混合流洁净室。

2.2.2电子工业洁净厂房垂直单向流洁净室的空间,应包括活动地板以下的下技术夹层、洁净生产层和吊顶以上的上技术夹层。洁净室型式的选择应综合生产工艺要求、节约能源、减少投资和降低运行费用等因素确定,各种空气洁净度等级的电子工业洁净厂房宜采用混合流洁净室。对空气洁净度要求严格时,宜采用微环境等型式。

2.3洁净室布置和综合协调

2.3.1洁净厂房的平面布置应合理安排洁净生产区、辅助区和动力区,并应符合下列要求∶

1洁净室(区)人员净化、物料净化和各种辅助用房,应合理分区布置;

2生产工艺或生产设备有特殊要求时,宜分隔为单独的房间;

3生产过程中排放腐蚀性气体的生产设备或生产工序应分类、集中布置或与其他生产房间分隔;

4发热量、发生量大的生产工序或生产设备,宜与空气洁净度要求严格的房间分隔布置;

5洁净室(区)的辅助设备、维修间等技术支持区,宜集中布置在洁净室(区)的相邻房间,技术支持区的空气洁净度等级应低

于洁净室(区)的等级;

6若需在洁净室(区)内设置洁净电梯时,应采取气闸间、洁净送风措施;

7应符合有关防爆、防火、消防等要求。

2.3.2洁净室(区)的空间布置应满足下列要求;

1生产设备、物料运输系统应根据产品生产工艺要求布置,并应做到有效、灵活和操作方便;

2各类管线的空间布置应满足生产工艺、安全间距和维修要求;

3~终端高效空气过液器、照明灯具和各种公用动力设施的布置,应满足生产工艺、洁净度等级、安全生产和维修要求;

4清净生产层的高度应按生产设备、微环境装置和物料运输设备的外形尺寸确定。技术夹层高度应根据具体工程要求确定。

2.3.3洁净室(区)内应少分隔,但下列情况应予分隔∶

1按火灾危险性分类,甲、乙类的房间与相邻的生产区段或房间之间,或有防火分隔要求时,应设隔墙;

2在电子产品生产过程中,经常不同时使用的两个生产区段或房间之间;

3生产过程中排放影响产品质量的有害气体或化学污染物的工序、设备,宜分隔设独立房间。

2.3.4洁净厂房的布置应综合协调生产操作、设备安装和维修、公用动力管线、气流流型以及净化空调系统等各类技术设施的需要。

2.4工艺设计

2.4.1洁净厂房的工艺设计、工艺布局应为电子产品发展以及产品生产工艺改造和扩大生产预留必要的条件。

2.4.2洁净厂房工艺设计应确定各种生产条件,在满足电子产品生产要求的前提下,应做到安全性能好、建设投资少、能量消耗少、运行费用低、生产效率高。

2.4.3洁净厂房工艺设计应根据产品生产工艺和空气洁净度等级要求设置人流路线、物料运输和仓储设施。

2.4.4洁净厂房的工艺布置应按产品生产工艺流程、洁净室的气流流型、工艺设备的安装和维修、物料运输等要求确定。在单向流洁净室内进行生产工艺设备、操作程序、人员流动路线和物料传输布置时,应采取避免发生气流干扰和交叉污染的措施。

2.4.5工艺布局应避免人流和物流之间的混杂和交叉,宜分别设置人员入口、物料入口和设备出入口,并应在各自的入口处设置祖应的净化设施。

2.4.6在满足生产工艺和微振控制,噪声控制等要求的前提下,空气洁净度严格的洁净室(区)宜靠近空调机房布置;空气洁净度等级相同的工序或工作室宜集中布置。

2.4.7洁净室(区)内要求空气洁净度严格的工序(设备)应远离出入口和可能干扰气流的场所设置,并宜布置在上风侧;易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置或下风侧。

2.4.8工艺布置时,应根据大型生产工艺设备的运输、安装、维修的要求设置运输通道、安装口或检修口。

2.4.9洁净厂房内不同空气洁净度等级的洁净室(区)之间联系频繁时,应采取防止污染的措施。

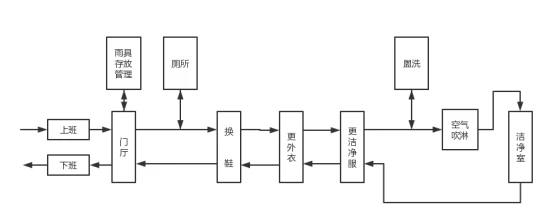

2.5人员净化

2.5.1人员净化用室和设施应根据洁净室的规模、空气洁净度等级设置,并应设置生活用室。人员净化用室宜按下图的人员净化程序进行布置。

2.5.2人员净化用室,应根据换鞋(净鞋)、更外衣、更洁净工作服等的需要设置。雨具存放、厕所、盥洗室、淋浴室,休息室等生活用房和空气吹淋室、气闸室、洁净工作服洗涤间及干燥间等其他用室,可根据需要设置。

2.5.3洁净厂房内人员净化用室和生活用室的建筑面积,应根据清净室的规模、空气洁净度等级和洁净室内工作人员数量等确定,宜按洁净室(区)内设计人数平均2~4m2/人计算。

2.5.4人员净化用室和生活用房的设置,应符合下列规定∶

1净鞋设施应设在洁净室入口处;

2更换外衣和更换洁净工作服用室不应设置在同一房间内;

3外衣存放柜应按洁净室(区)内设计人数配置;

4应设置存放洁净工作服,且带有空气净化的存衣设施;

5应设置感应式洗手和烘干设施;

6厕所宜设在进入人员净化用室之前,需设在人员净化用室内时,应设置前室。

2.5.5洁净厂房空气吹淋室的设计,应符合下列要求∶

1在洁净室(区)的入口处宜设空气吹淋室。当不设空气吹淋室时,应设气闸室;

2吹淋室应设在更换洁净工作服后的相邻部位;

3单人空气吹淋室,应按最大班人数每30人设一台。洁净室(区)工作人员超过5人时,空气吹淋室一侧应设单向旁通门;

4空气吹淋室的进、出门不得同时开启,应采取连锁控制措施;

5空气洁净度等级为5级或严于5级的垂直单向流洁净室(区),宜设气闸室。

2.5.6人员净化用室和生活用室的空气清净度等级,宜由外至内逐步洁净,室内可送入经过高效空气过滤的洁净空气。

洁净工作服更衣室的空气洁净度等级宜低于相邻洁净室(区)的空气洁净度等级;当设有洁净工作服洗涤室时,洗涤室的空气洁净度等级宜为8级。

2.6物料净化

2.6.1洁净室(区)内的设备和物料出入口,应独立设置,并应根据设备和物料的特征,性质、形状等设置净化用室及相应物准设施。

2.6.2物料净化用室与洁净室(区)之间应设置气闸室或传递窗。

2.7设备及工器具

2.7.1洁净室(区)内应采用具有防尘、防污染的生产设备和辅助生产设备,并应符合下列要求∶

1表面应光洁、易清洁、不积尘、不挥发化学物质;

2设备的传动部件等应密封性能好,并应防止润滑油、冷却剂等的泄漏;

3对生产中发尘、排热量大或排出有毒、可燃气体的设备,应采取防扩散措施;

4设备的金属外壳应设置接地设施。

2.7.2当设备安装在跨越不同空气洁净度等级的洁净室(区)时,宜采取密封隔断措施。

2.7.3洁净室(区)内的设备宜选用低噪声产品。当所选设备超过洁净室噪声容许值时,应采取隔声措施。

2.7.4洁净室(区)应设置对电子产品生产过程所使用的工器具进行净化处理的设施。

2.7.5清净室(区)内,电子产品生产过程中各种零、部件存放和传送,宜采用专用容器。用于存放和传送的专用容器,应符合下列规定∶

1制作材料应光洁、不吸湿、不锈蚀、不散发污染物、防静电,并在空气中不应被氧化;

2应密封性能好;

3当存放物有严格的洁净度要求时,宜充填高纯度或干燥氮气;

4构造、外形应满足生产工艺要求,并应方便操作和运送。

2.7.6洁净室(区)内设置真空泵时,应符合下列规定;

1使用油润滑的真空泵应设置除油装置,除油后尾气应排入排气系统;

2对传输含有可燃气体的真空泵,可燃气体浓度超过爆炸下限的20%时,应设尾气处理装置,在排入排气系统前应去除或稀释可燃气体组分;

3传输易燃、自燃化学品或高浓度氧气的真空泵,应采用不燃泵油,并应配置氮气吹扫。氮气吹扫控制阀应与生产工艺设备操作系统联锁。

2.8空气净化系统

2.8.1洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应积据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。

2.8.2气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。

2.8.3有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置;

1运行班次或使用时间不同;

2生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人员健康、安全有影响;

3对温、湿度控制要求差别大;

4洁净室(区)内工艺设备发热相差悬殊;

5净化空调系统与一般空调系统;

6系统风量过大的净化空调系统。

2.8.4洁净室(区)内的温度、相对湿度应符合本规范第1.4条的规定。

2.8.5洁净室(区)内的新鲜空气量应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

2.8.6洁净室(区)与周围的空间应保持一定的静压差,静压差应符合下列规定∶

1各洁净室(区)与周围空间的静压差应按生产工艺要求确定;

2不同等级的洁净室(区)之间的静压差应大于等于5Pa;

3洁净室(区)与非洁净室(区)之间的静压差应大于5Pa;

4洁净室(区)与室外的静压差应大于10Pa。

2.8.7洁净室(区)维持静压差值所需的压差风量,宜采用缝隙法或换气次数法确定。

2.8.8送风、回风和排风系统的启闭联锁、控制要求,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

2.8.9非连续运行的洁净室,可根据生产工艺要求设置值班送风,并应进行净化处理。

2.8.10洁净室(区)的清扫方式应根据洁净厂房的规模、空气洁净度等级等因素确定。洁净室(区)宜采用移动式高效真空吸尘器。对于空气洁净度等级为1~5级的洁净室宜设置集中式真空吸尘系统,洁净室内的吸尘系统管道应暗敷。

2.8.11气流流型和送风量

2.8.12气流流型的设计,应符合下列要求∶

1气流流型应满足产品生产工艺和空气洁净度等级的要求。空气洁净度等级为1~5级时,应采用单向流或混合流;空气洁净度等级为6~9级时,宜采用非单向流;

2清净室工作区的气流流速应满足生产工艺和工作人员健康的要求。

2.8.13洁净室的送风量,应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的有关规定。

2.8.14洁净室(区)所需的满足空气洁净度等级的洁净送风量和气流流型,宜按下表计算。

空气洁净度等级 | 气流流型 | 平均风速 | 换气次数 |

1~5 | 单向流动或混合流 | 0.2~0.45 | —— |

6 | 非单向流 | —— | 50~60 |

7 | 非单向流 | —— | 15~25 |

8~9 | 非单向流 | —— | 10~15 |

注:换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。室内人员少热源少时,宜采用下限值。

2.9照明

洁净室(区)的主要生产用房间一般照明的照度值宜为300~500Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。

对照度有特出要求的电子产品生产部位应设置局部照明,其照度值应根据生产操作的要求规定。

2.10防静电与对地泄漏电阻值

2.10.1防静电环境设计应按电子产品或生产工序进行分级。防静电环境内静电电位绝对值应小于电子产品的静电电位安全值。防静电环境设计应分为三级,房间点环境设计分级适用场所应符合下表。

防静电级别 | 静电电位绝对值 | 适用场所 |

一级 | ≤100 | 1. 半导体器件、集成电路、平板显示器制造和测试的场所。 2. 电子产品生产过程中操作1级静电敏感部件制造和测试场所 |

二级 | ≤200 | 1、静电敏感精密电子仪器的测试和维修场所 2、静电敏感电子器件制造和测试的场所 |

三级 | ≤1000 | 除一级、二级场所以外的电子器件和整机的组装,调试场所 |

2.10.2洁净厂房防静电环境中,防静电地面的面层结构和材料应符合下列要求:

1房间点地面面层的选择,应满足电子产品生产工艺的要求;

2防静电地阿敏的表层材料应采用静电耗散性材料,静电耗散性材料表面电阻率应为2.5×104~1×109Ω;

3防静电地面应设置导静电泄放设施和接地连接,其地面对地泄放电阻值应为1×105~1×108Ω;

3洁净室(区)性能测试和认证

3.1通则

3.1.1洁净蜜(区)应定期进行性能测试。以认证洁净室(区)始终符合本规范的要求。

3.1.2洁净室(区)性能测试认证工作,应由专门检测认证单位承担,并应提交检测报告。

3.1.3测试和认证工作之前,系统应达到稳定运行。测试仪表应在标定证书有效使用期内。

3.1.4洁净室(区)的占用状态应有空态、静态、动态,其性能测试和认证宜为静态或动态。

3.2洁净室(区)性能测试要求

3.2.1确认清净室(区)符合本规范要求,应进行下列基本测试∶

1空气洁净度等级测定;

2静压差;

3风速或风量。

3.2.2空气洁净度等级、静压差、风速或风的认证测试的最长时间间隔应符合下表1和表2的规定。

空气洁净度等级认证的测试要求

空气洁净度等级 | 最长时间间隔(月) | 测试方法 |

1~5 | 6 | 见4.4 |

6~9 | 12 | 见4.4 |

静压差和风速或风量认证的测试要求

注:1洁净室(区)运行中已对粒子浓度、风速、静压差进行连续监测,且其测试值均符合本规范要求时,认证的测试时间间隔可延长,具体时间间隔,可与认证单位洽商。

2空气洁净度等级认证,可在静态或者动态检测,洽商确定。

3风量测定,应采用风速计在风口或风管测定。

3.2.3电子工业洁净室(区)的认证测试,除空气洁净度等级、静压差、风速或风量测试外,还应根据需要进行下表规定的洽商选择测试项目。

测试项目 | 空气洁净度等级 | 建议最长的时间间隔(月) | 测试方法 |

已安装高效过滤器泄漏 | 所有洁净度等级 | 24 | 见4.3 |

气流流型目测 | 24 | 见4.5 | |

温度 | 12 | 见4.6 | |

相对湿度 | 12 | 见4.6 | |

照度 | 24 | 见4.8 | |

噪声 | >12 | 见4.7 | |

自净时间 | >24 | 见4.10 | |

密闭性 | >24 | 见4.11 |

4洁净室测试方法

4.1风量或风速的测试

4.1.1对于单向流洁净室,应采用截面平均风速和截面乘积的方法确定送风量,并应取离高效过森器300mm垂直于气流的截面作为测试平面。应将测试平面分成相等的栅格,每个栅格尺寸应为600mm×600mm或末端空气过滤器尺寸,测点应在栅格中心或不应少于3点。每一点的测试时间不应少于10s。应记录平均值、最大值和最小值,并应以算术平均值作为平均风速。

4.1.2对于非单向流洁净室,每一点的测试时间不应少于10s。3在每个末端空气过滤器或散流器处,应采用风口法、风管法、风罩法等测量送风风速确定送风量,每个测试位置的测点数不应少于3点。

4.2静压差测试

4.2.1静压差的测定应在所有的门关闭时进行。

4.2.2仪器宜采用各种型式的微压计,仪表灵敏度应小于1.0Pa。

4.2.3洁净厂房有多个洁净室(区)时,应从最里面的房间与相邻房间的压差测试开始,并应按顺序向外进行检测。

4.3已安装的空气过滤器泄漏测试

4.3.1仪器应使用采样量大于1l/min的光学粒于计数器。

4.3.2应在过滤器上风侧引入大于等于0.1μm(0.5μm)粒子,粒子浓度应大于3.5×10P/m3的大气尘或其他气溶胶;在过滤器下风侧应用粒子计数器的等动力采样头放在距离被检过滤器表面20~30mm处,并应以5~20mm/s速度移动。应检测包括过滤器的整个面和过滤器周边、过滤器框架及其密封处的扫描。

4.4洁净度的检测

4.4.1应使用采样量大于1L/min光学粒子计数器,应根据粒径鉴别能力、粒子浓度适用范围和计数效率等要求选用仪器。仪器应有有效的标定合格证书。

4.4.2最少采样点应按下式计算:

NL=A0.5

式中:NL——最少采样点

A——洁净室或被控洁净区的面积(㎡);

采样点应均匀布置于洁净室(区)的整个面积内,并应位于工作区高度。

4.4.3每一采样点的每次采样量应按下式确定:

式中VS——每个采样点的每次采样量,以l表示,当V,很大时,可使用顺序采样法。每个采样点的最小采样时间为1min,采样量应至少为2L;

C——被测洁净室空气洁净度等级的被测粒径的限值(p/m);

20——在规定被测粒径粒子的空气洁净度等级限值时,可测到的粒子颗数(颗)。

4.4.4当洁净室(区)仅有一个采样点时,则在该点应至少采样3次。

4.5气流流型的检测

1气流流型的检测,宜采用气流目测法。

2气流目测法有示踪线法、示踪剂注入法,并应用图像处理技术记录和处理。示踪线法所用纤维或示踪剂的微粒都不应成为洁净室(区)的一种污染源。

3示踪线法应为通过观察放置在测试杆末端或气流中细钢丝格栅上的丝线或单根尼龙纤维等,直接目测得到气流方向或因干扰引起的波动。

4示踪剂注入法,可采用纯水喷雾或化学法生成的乙醇/正二醇等示踪剂粒子的特性,在高强度光源下进行观察或做成图像。

5应采用图像处理技术进行气流目测,本法一般是与示踪法结合,将在摄像机或膜上的粒子图像等经技术处理得到气流特性。

6气流目测的测点位置、仪器等,应根据洁净室(区)的具体条件洽商确定。

4.6温度、相对湿度的检测

1温度、相对湿度的检测应在洁净室(区)内气流分布均匀状态测试,并应在净化空调系统试运转合格后安排进行。温度、相对湿度检测应在净化空调系统已经运转,并应至少稳定运行1.0h后进行。

2相对湿度检测应将洁净工作区划分为等面积网格,每格最大面积应为100m2,应每格—个测点,但每个房间不应少于2个测点。

3检测用探测器应设在洁净室(区)内的工作高度,且距洁净室(区)的吊顶、墙和地面不应少于300mm。并应考量洁净室(区)内可能存在的热源的影响。

4检测时间应至少1.0h,并应至少6min进行1次(30s)读数、记录。

4.7噪声检测

1洁净室(区)内的噪声检测应采用带倍频程分析的声级计。

2洁净室(区)内的噪声检测点应根据电子产品生产工艺要求确定。噪声检测点宜距地面1.1~1.5m,距墙应大于3m;检测点的布置宜按清净室(区)面积均分,宜每100m2设一检测点。

4.8照度测试

1洁净室(区)内照度检测宜采用便携式自动记录照度计。2照度检测应在室内温度稳定、光源光输出稳定后进行。洁净室(区)照度检测不应包括生产设备等的局部照明和备用照明。

3照度检测点应设在工作高度,宜距地面0.85m,应每25m2设一个测点。

4.9微振检测

1清净室(区)内有微振控制要求的场所的检测,应采用符合精密设备、仪器容许振动值要求的微振测试分析系统进行分阶段测试。

2微振检测点应根据洁净室(区)内箭进行微振控制的精密设备、仪器的布置和微振控制设计的要求设置,—般检测点应设在微振控制相关的地面、楼面、基础面等。

3微振控制的检测应由具有相应资质的单位进行。现场检测数据等应经过科学分析后,提供微振控制检测报告,应包括检测数据的分析、结论等。

4.10自净间检测

1自净时间的检测,宜用于非单向流洁净室。

2自净时间的检测,宜采用大气尘或烟雾发生器等人工尘源为基准,并宜以粒子计数器进行检测,同时应符合下列要求;

1)以大气尘为基准时,则必须将洁净室停止运行相当时间,

在室内含尘浓度已接近于大气浓度时,测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度(N0)。然后开机,定时读数(—般可设置每间隔6s读数一次),直到回风口处的含尘浓度回复到原来的稳定状态,记录下所需的时间(t)。

2)以人工尘源为基准时,应将烟雾发生器放置在离地面1.8m以上室中心,发烟1~2min后停止,等待1min,测出洁净室内靠近回风口处的含尘浓度(N0)。然后开机,方法同上。

3由初始浓度(N0)、室内达到稳定的浓度(N)、实际换气次数(n),可得到计算自净时间(t0),与实测自净时间(t)进行对比,如果≤1.2t0为合格。

4自净时间检测方法除上述方法外,还有微粒浓度变化率评估法等。自净时间检测方法应洽商确定。

4.11密闭性检测

1密闭性检测或称抑制渗漏测试,是测定清净室(区)有无受污染的空气从周围具有相同或不相同静压的较低洁净度等级的洁净室(区)或非洁净室(区)侵入。本检测一般用于ISO1~5级洁净室(区)。

2采用粒子计数器法检测洁净室(区)的密闭性,检测时应先测量紧靠被测围护结构表面外部的悬浮粒子浓度,一般此浓度应比洁净室(区)内浓度大104,并大于等于3.5×106个/m3待测粒径的粒子。

3洁净室(区)的施工接缝,包括对墙板、吊顶的接缝和管线、

灯具等的接缝的渗漏检测,应在被测部位的50~100mm处扫描,其扫描速度为50mm/s。

洁净室散开门处的渗漏检测,应在距离门0.3-3.0m处测定洁净室内的悬浮粒子浓度。记录并报告比测得的外部相同粒径粒子浓度大于10-3倍的读数和位置。

5认证

5.1洁净厂房性能测试认证前,应由业主与认证单位签订协议书,协议书中应明确检测项目、测点位置及数量、测量要求和限值等,如测量空气悬浮粒子浓度采样点数、每次最少的空气采样量、采样时间、每个采样点的测量次数、测量时间间隔、被计数粒子的粒径,以及粒子数的限值等。

5.2按协议书规定及本附录第3节的要求,以及本附录第4节的方法进行测试,若测试结果在规定的限值之内,说明该洁净室(区)符合规定要求。若测试结果超过规定的限值,说明该洁净室(区)不符合要求,应进行改进,在完成改进工作之后,应进行再认证。

5.3每次性能测试或再认证测试应做记录,并提交性能合格或不合格的综合报告。测试报告应包括下列内容;

1测试机构的名称、地址;

2测试日期和测试者签名;

3执行标准的编号及标准出版日期;

4被测试洁净室(区)的地址、测试项目、测点的特定编号及坐标图;

5被测洁净室(区)的空气清净度等级、被测粒径、被测清净室(区)所处的状态,气流流型和静压差、全部采样点坐标图上注明所测的粒子浓度;

6测量用仪器的编号和标定证书;测试方法细则及测试中特殊情况;

7测试结果包括所有测试项目的记录数据、分析结论等;

8对异常测试值进行说明及数据处理;

9注明上次的测试日期;

10设施的测试档案可作为下次检测计划的依据。

5.4测试机构应提交洁净室检验证书、再检验证书。

6记录

6.1记录保存应符合质量控制程序的要求。

6.2应按常规或定期的测试方法和仪表检测,将初始观察记录、计算、数据处理和最终报告,以及测试评价、报告人员签名和日期进行存裆。