本期着重对消毒产品生产洁净室(区)要求及检测方法进行详细阐述。

国家卫生部于2009年06月09日发布消毒产品生产企业卫生规范,发布文号:卫监督发〔2009〕53号,并于2010年01月01日实施。为规范消毒产品生产企业卫生管理,保证消毒产品卫生质量和使用安全,根据《中华人民共和国传染病防治法》及《消毒管理办法》等法律法规的有关要求,卫生部制定消毒产品生产企业卫生规范(2009年版),凡中华人民共和国境内从事消毒产品生产(含分装)的单位和个人应遵守消毒产品生产企业卫生规范(2009年版),文件发布后又对部分印刷错误做出了修改,修改正文如下:

依据《卫生部关于修改《公共场所卫生管理条例实施细则》等规范性文件部分内容的通知》对本法规作出如下修改:

将《消毒产品生产企业卫生规范(2009年版)》(卫监督发〔2009〕53号)第四十六条中的“病毒性肝炎”修改为:“甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎”。删除入学、就业体检表(包括体检项目)中涉及乙肝项目检测的有关内容,即:乙肝病毒感染标志物检测,包括乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒表面抗体、乙肝病毒e抗原、乙肝病毒e抗体、乙肝病毒核心抗体和乙肝病毒脱氧核糖核苷酸检测等,俗称“乙肝五项”和HBV-DNA检测等。

依据《卫生部监督局关于更正《消毒产品生产企业卫生规范》印刷错误的通知》对《消毒产品生产企业卫生规范(2009年版)》存在个别印刷错误,现更正如下:

一、 第四十四条

删去“装配和包装车间空气细菌菌落总数。”中的“装配和包装车间”。

二、 第五十条

(一) 10万级洁净度净化车间中“空气细菌菌落总数≤500cfu/m3”更正为“空气细菌菌落总数≤500cfu/m3(浮游菌)或≤10cfu/皿(沉降菌)”;物体表面细菌菌落总数单位“cfu/皿”更正为“cfu/cm2”。

(二) 30万级洁净度净化车间中“物体表面细菌菌落总数≤15cfu/皿”更正为“空气细菌菌落总数≤15cfu/皿(沉降菌)”。

2017年修订:

依据:国家卫生计生委关于修改《新消毒产品和新涉水产品卫生行政许可管理规定》等5件规范性文件部分条款的通知,对本法规作出如下修改:

将第四十六条第一款修改为:“企业应当严格按照国家有关标准,加强直接从事消毒产品生产的操作人员的健康管理。”

1、与消毒产品生产洁净室(区)相关的要求:

消毒产品生产洁净室(区)环境要求及检测依据

监测项目 | 技术指标 | 检测方法 | ||

100000级 | 300000级 | |||

温度,℃ | 18~28(或按照工艺要求) | GB50591-2010 | ||

相对湿度,% | 45~65(或按照工艺要求) | |||

进风口风速,m/s | ≥0.25 | |||

室内外压差,Pa | ≥4.9 | |||

尘埃数 个/m3 | ≥0.5μm | ≤3500000 | ≤10500000 | |

≥5μm | ≤20000 | ≤60000 | ||

浮游菌,cfu/m3 | ≤500 | —— | ||

沉降菌数,个/m3 | ≤10 | ≤15 | ||

物体表面细菌菌落总数,cfu/cm2 | ≤10 | —— | ||

工人手表面细菌菌落总数,cfu/只手 | ≤300 | GB15979-2002 | ||

工作台表面细菌菌落总数,cfu/cm2 | ≤20 | |||

工人手表面致病菌 | 不得检出 | |||

2、检测方法

2.1温湿度的检测

2.1.1无恒温恒湿要求的温湿度检测应符合下列要求;

1室内空气温度和相对湿度测定之前,空调净化系统应已连续运行至少8h。

2温度的检测可采用玻璃温度计、数字式温湿度计;湿度的检测可采用通风式干湿球温度计、数字式温湿度计、电容式湿度检测仪或露点传感器等。根据温湿度的波动范围,应选择足够精度的测试仪表。温度检测仪表的最小亥刻度不宜高于0.4℃,湿度检测仪表的最小刻度不宜高于2%。

测点为房间中间一点,应在温湿度读数稳定后记录。测完室内温湿度后,还应同时测出室外温湿度。

2.1.2有恒温恒湿要求房间的温湿度检测应符合下列要求;

1选择以下检测仪器;

1)温度计∶采用铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成测温系统;

2)湿度计∶可采用干湿球温度计或其他固态湿度传感器组成测湿系统。

2检测方法与步骤如下∶

1)室内空气温度和相对湿度测定之前,空调系统应已连续运行至少12h;

2)根据温度和相对湿度波动范围(表1),应选择相应的具有足够精度的仪表进行测定。根据由低到高的精度,测定宜连续进行(8~48)h,每次测定间隔不应大于30min;

3)室内测点可在送回风口处或在恒温恒湿工作区具有代

表性的地点布置。测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m、距地0.8m的同一高度上;也可以根据恒温恒湿区的大小,分别布置在离地不同高度的几个平面上。具体测点数应符合表1的规定。

表1有恒温恒湿要求时的温、湿度测点数

波动范围 | 室面积≤50m2 | 每增加20~50m2 |

温度波动Δt=±0.5℃~±2℃ | 5 | 增加3~5个 |

相对湿度波动ΔRH=±5%~±10% | ||

温度波动Δt≤|0.5|℃ | 点间距不应大于2m,点数不应少于5个 | |

相对湿度波动△RH≤|5|% | ||

2.2风速的检测

2.2.1风速检测必须首先进行,净化空调各项效果必须是在设计的风量风速条件下获得。

2.2.2风速检测前必须检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍,所有阀门应固定在一定的开启位置上,且必须实际测量被测风口、风管尺寸。

2.2.3测定室内微风速仪器的最小刻度或读数不应大于0.02m/s,一一般可用热球式风速仪,需要测出分速度时,应采用超声波三维风速计。

2.2.4对于单向流洁净室,可采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量,垂直单向流洁净室的测定截面取距地面0.8m的无间隔面(孔板、格栅除外)的水平截面,如有阻隔面,该测定截面应抬高至阻隔面之上0.25m;水平单向流洁净室取距送风面0.5m的垂直于地面的截面,截面上,测点间距不应大于1m,一般取0.3m。测点数应不少于20个,均匀布置。

2.2.5对于非单向流洁净室,内安装过滤器的风口可采用套管法、风量罩法或风管法测定风量,为测定回风口或新风口风量,也可用风口法。

2.2.6用任何方法测定任何洁净室风口风速时风口上任何配件、饰物一律保持原样。

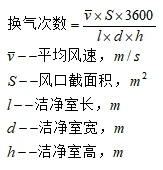

2.2.7换气次数计算公式

2.3静压差的检测

2.3.1静压差的测定应在所有房间的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境(或向室外开口的房间)之间的压差。

2.3.2有不可关闭的开口与邻室相通的洁净室,还应测定开口处的流速和流向。

2.4尘埃数的检测

2.4.1室内检测人员应控制在最低数量,不宜超过2人,面积超过100㎡又需快速完成测定任务时可适当增加人数。人员必须穿洁净服,应位于测点下风向并原理测点,动作要轻,保持静止。

2.4.20.5μm及5μm微粒的检测应符合以下要求:

1)采用尘埃粒子计数器测定0.5μm及5μm微粒应根据以下步骤计算空气洁净度级别

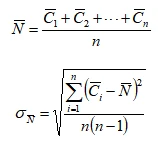

室内平均含尘浓度 和各测点平均含尘浓度的标准误差

和各测点平均含尘浓度的标准误差

表2:洁净度评级标准

采样点数 | 合格标准 | 结论 |

1 |

| 达到该级别 |

2~9 |

| 达到该级别 |

≥10 |

| 达到该级别 |

——每个采样点上连续3次或3次以上稳定读数的平均值;注:n测点数

——每个采样点上连续3次或3次以上稳定读数的平均值;注:n测点数

——各店平均值中的最大值;

——各店平均值中的最大值;

t——置信上限为95%时,2~9点采样时单侧t分布的系数,其值见下表。

表3:级别浓度上限

粒径(μm)级别 | 0.5 | 5 |

100000级 | 3520000 | 20000 |

300000级 | 10500000 | 60000 |

表4:系数t

点数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

t | 6.31 | 2.92 | 2.35 | 2.13 | 2.02 | 1.94 | 1.90 | 1.86 |

2.4.3测点数按下表选用

面积(㎡) | 洁净度 |

<10 | 8~9级 |

10 | 2 |

20 | 2 |

40 | 2 |

100 | 2 |

200 | 6 |

400 | 13 |

1000 | 32 |

2000 | 63 |

采样点应均匀分布于洁净室或洁净区的整个面积内,并位于工作区高度(取距地面0.8m,或根据工艺商定),当工作区分布于不同高度时,可以有1个以上测定面。

2.4.4乱流洁净室(区)内采样点不得布置在送风口正下方。

2.4.5每一测点上每次的采样必须满足最小采样量,100000级及300000级最小采样量应不小于2L。

2.4.6每次采样点数应满足可连续记录下3次稳定的相近数值,3次平均值代表该点数值。

测单向流动时,采样头应对准气流;测非单向流动时,采样头一律向上。

2.5浮游菌的检测

2.5.1使用单级或多级撞击式采样器、离心采样器或过滤采样器,采样必须按所用仪器说明书的步骤进行,特别要注意检测之前对仪器消毒灭菌,并对培养皿或培养基条做阴性对照。

2.5.2采用点数参照下表:

面积(m2) | 洁净度 | |

10 0000级 | 30 0000级 | |

<10 | 2 | 2 |

10 | 2 | 2 |

20 | 2 | 2 |

40 | 4 | 2 |

100 | 10 | 3 |

200 | 20 | 6 |

400 | 40 | 13 |

1000 | 100 | 32 |

2000 | 200 | 63 |

2.5.3采样点应在离地0.8m髙平面上均匀布置,或经委托方(用户)与检测方协商确定。乱流洁净室内不得在送风口正下方布点。静态或空态检测前对室内各种表面应作擦拭消毒。

2.5.4每点采样1次,如工艺无特殊要求,每次采样量应大于等于下表推荐的浮游菌最小采样量。每次采样时间不宜超过15min,不应超过30min。当洁净度很高,或预期含菌浓度可能很低时,采样量应大于最小采样量很多,以满足减少计数误差的要求。

洁净度级别 | 最小采样量(L) |

5级和高于5级 | 1000 |

6级 | 300 |

7级 | 200 |

8级 | 100 |

9级 | 100 |

2.5.5采样器应用支架固定,采样时检测人员应退出,手持离心式采样器除外。

2.5.6采样后宜在2h之内将采样器中的培养皿或培养基条送入培养箱中培养。

2.5.7每点平均值取到小数点后1位。

2.5.8动态监测的测点位置、数量和高度由工艺并经协商确定。每间洁净室或每一个独立受控环境中各点总采样量,不分级别,均应大于1m。每点可用多台采样器。

2.5.9当单皿菌落数太大受到质疑时,可按以下原则之一进行处理:

1)作为坏点剔除;

2)重测,如结果仍大,以两次平均值为准;如结果很小,可再重测;

3)重测该处微粒浓度,参考此结果作出判断。

所有上述处理方法均应记录在案。

2.6沉降菌的检测

2.6.1使用直径φ90mm的培养皿采样。当采用其他直径培养皿时,应使其总面积和φ90mm皿总面积相当。

2.6.2培养皿中灌注胰蛋白酶大豆琼脂培养基,必须留样作阴性对照。

2.6.3培养皿表面应经适当消毒清洁处理后,布置在有代表性的地点和气流扰动极小的地点。在乱流洁净室内培养皿不应布置在送风口正下方。

2.6.4当用户没有特定要求时,培养皿应布置在地面及其以上0.8m之内的任意高度。

2.6.5每一间洁净室或每一个控制区应设1个阴性对照皿。

2.6.6动态监测时也可协商布点位置和高度。

2.6.7培养皿数应不少于微粒计数浓度的测点数,如工艺无特殊要求应大于等于表中的最少培养皿数,另外各加1个对照皿。

洁净度级别 | 所需培养皿数(以沉降0.5h计) |

高于5级 | 44 |

5级 | 13 |

5级 | 4 |

7级 | 3 |

8级 | 2 |

2.6.8当延长沉降时间时,可按比例减少最少培养皿数,为防止脱水,最长沉降时间不宜超过1h,当所需沉降时间超过1h,可重叠多皿连续采样。除非经过验证,证明更长的沉降时间可以基本按比例增加菌落数。

2.6.9培养皿应从内向外布置,从外向内收皿。

2.6.10每布置完1个皿,皿盖只允许斜放在皿边上,对照皿盖挪开即盖上。

2.6.11布皿前和收皿后,均应用双层包装保护培养皿,以防污染。

2.6.12收皿后皿应倒置摆放,并应及时放入培养箱培养,在培养箱外时间不宜超过2h。如无专业标准规定,对于检测细菌总数,培养温度采用(35?37)℃,培养时间为(24?48)h;对于检测真菌,培养温度(27?29)℃,培养时间3d。

2.6.13布皿和收皿的检测人员必须穿无菌服,但不得穿大褂。头、手均不得裸露,裤管应塞在袜套内,并不得穿拖鞋。

2.6.14对培养后的皿上菌落计数时,应采用5?10倍放大镜查看,若有2个或更多的菌落重叠,可分辨时则以2个或多个菌落计数。

2.6.15当单皿菌落数太大受到质疑时,可按以下原则之一进行处理:

1)作为坏点剔除;

2)重测,如结果仍大,以两次平均值为准;如结果很小,可再重测;

3)重测该处微粒浓度,参考此结果作出判断。

所有上述处理方法均应记录在案。

2.6.16毎皿平均菌落数取到小数点后1位。

2.6.17动态监测时每点叠放多个平皿或采用可自动切换的仪器,每点应釆满4h以上,每皿可采30min。当只放1个皿时,可少于4h,但不可少于1h。

2.7物体表面细菌菌落数

2.7.1对于洁净室内围护结构、设备等表面的微生物采样,应采用无菌棉拭子擦抹法,当表面很大,硬且平时,也可采用接触皿法。

2.7.2用规格板标定出面积为25cm2的区块,对于围护结构,每面结构不少于4块,对于设备,每件不少于2块,取样地点均协商确定。

2.7.3将无菌棉拭于含10mL稀释液试管中浸湿,于管壁上挤干后,对一区块擦抹采样,横竖往返8次。每一区块使用1根无棉拭。采样后。以人无菌操作方式业棉式采样端剪入原稀释液试管中,经电动混匀器震荡20s或在手掌振打200次。

2.7.4取含菌液体1.0mL,以琼脂灌注法接种平皿,每个样本接种2个平Ⅲ,于(35~37)℃培养箱中培养(24~48)h后计数。

2.7.5必须将本次检测所用的稀释液、棉拭子、培养基等留样作阴性比照。

2.7.6具体事项遵照卫生部《消毒技术规范》执行。

2.7.7对于使用接触Ⅲ采样的表面,以无菌操作方式,先将培养基注入硬质或软质φ55平皿,使培养基表面高出培养皿周边,测试时,将培养皿倒过来,使培养基表面均匀牢固地按压住整个区域5s,不得有环形或线性的运动。

2.7.8对于围护结构,每面结构应用不少于4个培养皿按压,对于设备,每件用不少于2个培养皿按压。

2.7.9按压取样后的培养皿,应在2h之内,于(35~37)℃培养箱中培养(24~48)h后计数。

2.7.10菌类平均数取到小数点后1位。

2.8细菌菌落总数检测

2.8.1样品采集

在动态下进行。

室内面积不超过 30 m2,在对角线上设里、中、外三点,里、外点位置距墙1 m;室内面积超过 30 m2,设东、西、南、北、中 5点,周围 4 点距墙1m。

采样时,将含营养琼脂培养基的平板(直径9 cm)置采样点(约桌面高度),打开平皿盖,使平板在空气中暴露 5 min。

2.8.2 细菌培养

在采样前将准备好的营养琼脂培养基置 35 C土2 C培养 24h,取出检查有无污染,将污染培养基剔除。

将已采集的培养基在6 h 内送实验室,于 35 C土2C培养 48 h 观察结果,计数平板上细菌菌落数。

2.8.3 菌落计算

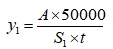

式中: ——空气中细菌菌落总数,cfu/m2;

——空气中细菌菌落总数,cfu/m2;

A——平板上平均细菌菌落数;

S1——平板面积,cm2;

t——暴露时间,min;

2.9.2工作台面与工人手表面细菌菌落总数

工作台:将经灭菌的内径为5cm×5cm的灭菌规格板放在被检物体表面,用一浸有灭菌生理盐水的棉签在其内涂抹10次,然后剪去手接触部分棉棒,将棉签放入含10mL灭菌生理盐水的采样管内送检。

工人手:被检人五指并拢,用一漫湿生理盐水的棉签在右手指曲面,从指尖到指端来回涂擦10次,然后剪去手接触部分棉棒,将棉签放人含10ml灭菌生理盐水的采样管内送检。

将已采集的样品在6h内送实验室,每支采样管充分混匀后取1mL样液,放入灭菌平皿内,倾注营养琼脂培养基,每个样品平行接种两块平皿,置35℃士2℃培养48h,计数平板上细菌菌落数。

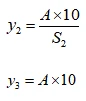

式中: ——工作台表面细菌菌落总数,cfu/m2;

——工作台表面细菌菌落总数,cfu/m2;

A——平板上平均细菌菌落数;

S2——采样面积,cm2;

——工人手表面细菌菌落总数,cfu/只手;

——工人手表面细菌菌落总数,cfu/只手;

2.10工人手表面致病菌

具体见GB15979-2002《一次性卫生用品卫生标准》附录B,后期进行详细阐述。